ヒューマン・ロボティクス研究センタープロジェクト

活動期間/2008-2019

学部横断による介護・福祉ロボットの開発

背景

学部連携、学外の医療機関との連携で始まった福祉・介護分野のロボット研究・開発プロジェクトが発展し、2013年度には、ヒューマン・ロボティクス研究センターを設立、ロボット研究・開発の拠点となっています。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2008

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

概要

本学大学院芸術研究科と福岡県飯塚市にある脊髄損傷の専門病院 総合脊損センター医用工学研究部、有限会社滝⾧製作所との共同で、脊髄損傷者の健康維持、管理を目的とした起立運動装置の研究・開発を行ないました。

活動内容と成果

開発した起立運動装置は、脊髄損傷者が車いすからの移乗が容易で、移乗後に座位から立位姿勢への体位変換を電動でサポートします。立位姿勢で利用者は、上肢で装置のハンドルを前後方向に動かすと、足底部のステップがスライドし、下肢の他動運動を行うことができます。この装置の利用により、脊髄損傷者の起立性低血圧や骨萎縮、拘縮の問題を改善し、脊髄損傷者の生活習慣病の改善や退院後の日常生活の自立に繋がると考えられます。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2009

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

概要

2008年度に開発した起立運動装置の改良型です。起立運動装置を利用した脊髄損傷者から「模擬的であっても歩行したい」という要望が出され、2008年度に開発した装置に新たに移動できる機能を追加しました。

活動内容と成果

「自走可能な起立運動装置」をコンセプトに、利用者が上肢でハンドルを前後方向に動かして足底部のステップをスライドさせると同時に、本体下部に取り付けた車輪に力を伝達し、車輪を駆動して本体が移動する機構を組み込んでいます。この機構により足を前後方向に動かしながら本体が移動し、擬似的な歩行が体感できるようになりました。本装置は特許を出願しています( 特許2009 - 219360) 。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2010

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

概要

2009年度に開発した起立運動装置は、脊髄損傷者の起立性低血圧や骨萎縮、拘縮の予防に有効で、立つだけの起立訓練に比べ、有酸素運動や下肢の他動運動など訓練の動機づけの効果もありました。2010年度は実用化に向けて、機構の簡素化や装置の軽量化を行ないました。

活動内容と成果

2009年度の装置は、フレームを基本にした構造で本体重量が重いのが欠点でした。そのため2010年度は、本体の軽量化のために、フレーム構造を板金構造に変更し、前進・後退の方向操作を手元で行う機構を取り付けました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2011

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

電動ストレッチャー

北九州市の福祉用具プラザ北九州の依頼により、理工学部を中心に脊髄性筋萎縮症( S M A ) 患者が自分で操作して移動できる電動ストレッチャーの研究・開発が進められました。この装置は、SMA患者が横臥姿勢で残存する手指の動きを使って、電動ストレッチャーを自ら操作することを目的としています。2011年度は、S M A 患者が周囲の映像をモニターで見ながら、電動ストレッチャーを制御する操作デバイスの開発と開発したデバイスの性能評価、電動ストレッチャーの外観のデザイン提案を行いました。

起立運動装置

2011年度は、2010年度に軽量化を図った起立運動装置と、利用者の親和性を高め商品化に繋がるように、装置の一部をカバーで覆う外装デザインを試みました。カバーデザインとカバーのFRP成形は学生が担当し、清潔感のある白に赤いラインとロゴで医療分野の商品というイメージを表現しました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2012

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

起立歩行装置

2011年度までの起立運動装置は、脊髄損傷者が装置に起立して、上肢の力で下肢の他動運動と移動を行なっていました。2012年度は、駆動方式を電動モータに変更し、下肢の他動運動と移動をパネル操作で簡単に行えるようになりました。その結果、装置の利便性がよくなり、訓練への動機付けに繋がると考えられました。起立歩行装置の設計は理工学部が担当しました。

電動ストレッチャー

電動ストレッチャーの利用者であるS M A 患者から、機能だけではなくデザイン性も魅力ある外観にして欲しいという要望があり、2 0 1 1 年度から引き続き、外観デザインが研究課題となった。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2013

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

概要

2012年度、それまでの研究・開発活動の成果を受けて、学内に介護・福祉分野を中心にしたロボット研究・開発の拠点となるヒューマン・ロボティクス研究センターが設立されました。2013年11月30日(土)に学内で開設記念式典とマスコミを招いた記者説明会が行われました。

起立歩行装置

2012年度に開発した起立歩行装置は、せき損センターに持ち込み、医療現場で利用実験を行いました。同時に、起立歩行装置を在宅でも使えるように、装置の小型化に取り組みました。

歩行支援ロボット

せき損センターより、リハビリテーション部門で行われる歩行訓練を、ロボットで実施できないかという相談があり、理学療法士が歩行訓練で行う手技をロボットで対応する基礎研究が開始されました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2014

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

起立歩行装置

起立歩行装置を脊髄損傷者だけではなく、高齢者の歩行機能の維持、訓練に利用範囲を広げるために、試作した装置を実際の高齢者に適用し生理的反応を測定しました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2015

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

パワードスーツ

HRRCの研究テーマとして、2015年より高齢者等の介護を行う介助者の生理的負担の軽減を目的にしたパワードスーツの研究・開発が始まりました。コア技術となったのは、理工学部で実用化研究が進められていた超小型油圧アクチュエータ(MHA)であり、油圧を利用することで、入浴介助など湿度の高い空間でも安全に利用できるメリットがありました。

電動ストレッチャー

電動ストレッチャーを制御する操作デバイスの研究が進み、手指の弱い力で自分の動きたい方向へストレッチャーを動かすことができるか使用テストを繰り返し行いました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2016

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

起立歩行装置

2016年度は実用化に向けて、北九州市にある福祉用具メーカーの株式会社有薗製作所に製品試作を依頼し、高齢施設等で歩行訓練に使う商品の開発に着手しました。また電動で下肢を前後方向に交互に動かすユニットのみを使って、起立保持装置等と組み合わせて使う新しい方法を検討しました。

HRRCブランディング

HRRCの設立から3年目を迎え、研究センターの成果を対外的に発表するとともに、研究センターの考え方や社会的価値、今後の研究・開発の方向性を示すために、ロゴマークを策定するなどブランディング事業に着手しました。研究シーズをもとに、電動スチレッチャー、起立歩行装置、歩行支援ロボット、パワードスーツ、未来の電動車いすなどを、統一感のあるデザインにまとめ、2017年2月23日(木)から3月5日(日)まで天神イムズで開催した九産大プロデュース展にHRRCブースを設置し、ブランディング事業の成果を展示・公開しました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2017

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

介助用装着型補助具

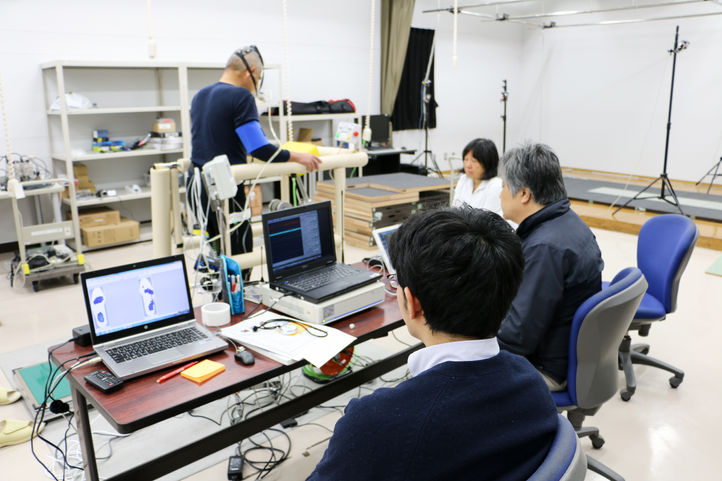

パワードスーツの実用化を目的に、介護現場で⾧時間装着しても違和感がなく、入浴介助や起立介助等で介護者の腰部負担を軽減する「介助用装着型補助具」に開発の方向をシフトしました。商品のコストアップとなる超小型油圧アクチュエータを外して、介助者の体幹を支持するスーツに、要介助者が介護を受ける際に身体を支えるグリップを装着しました。試作した介助用装着型補助具の効果を起立介助の模擬動作で実験し、腰背部の筋負担等を測定しました。

HUMAN ROBOTICS RESEARCH CENTER PROJECT

2018-2019

ヒューマン・ロボティクス

研究センタープロジェクト

介助用装着型補助具

介助用装着型補助具の研究・開発では、当初よりHRRC研究メンバーと医療法人原三信病院香椎原病院リハビリテーション部門の協力を得て、開発が進められています。2019年には科学研究( 基盤研究( C ))に採択されました( 課題番号:19K12694)。